Une promesse d’échange : minerais contre routes

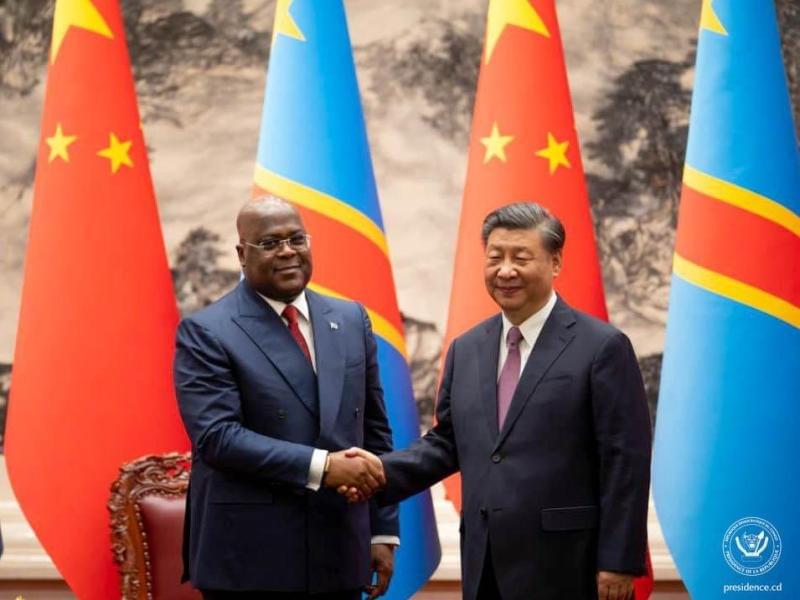

Le principe du contrat est simple : la Chine exploite certains gisements de cuivre et de cobalt, et en contrepartie, elle finance la construction d’infrastructures en RDC.Initialement évalué à 9 milliards de dollars, le contrat avait été ramené à 6 milliards sous pression du FMI. En 2024, après un rapport accablant de l’Inspection générale des finances (IGF) révélant un déséquilibre flagrant en faveur de la Chine, le président Tshisekedi a exigé une renégociation.

Le nouvel accord prévoit un budget annuel d’au moins 324 millions de dollars pour les infrastructures, avec un engagement total de 7 milliards de dollars pour la construction de routes nationales, ponts, et installations énergétiques.

Des réalisations visibles… mais inégalement réparties

Le gouvernement affirme que ce contrat a déjà permis des retombées économiques et sociales : désenclavement de certaines provinces, modernisation de grands axes routiers comme le boulevard du 30 juin à Kinshasa, et création d’emplois dans le secteur des travaux publics.

Mais sur le terrain, une partie de la population s’impatiente. Les retards, les disparités régionales, et le manque de transparence dans l’exécution des projets nourrissent la frustration. Plusieurs organisations de la société civile dénoncent un contrat qui ne bénéficie pas directement aux communautés locales, et qui perpétue une logique extractiviste où les minerais partent, mais les promesses restent.

Un contrat révélateur d’un modèle à bout de souffle ?

Au-delà des chiffres, le débat sur le contrat sino-congolais révèle une tension plus profonde : celle entre développement par l’investissement étranger et souveraineté économique.La RDC, riche en ressources mais pauvre en infrastructures, cherche des partenaires. Mais à quel prix ?

La société civile appelle à une redevabilité accrue, à des clauses de transparence, et à une redistribution équitable des bénéfices miniers.

Conclusion : partenariat ou dépendance ?

Le contrat sino-congolais est un miroir. Il reflète les espoirs d’un pays en quête de modernisation, mais aussi les limites d’un modèle où les populations locales restent souvent en marge des grands accords.Si le gouvernement parle de partenariat gagnant-gagnant, la société civile rappelle que le vrai gagnant doit être le peuple.Et dans cette équation, les infrastructures ne suffisent pas : il faut une justice économique, une gouvernance transparente, et une vision partagée du développement.

La rédaction.